【就労支援事業を安定経営】フレームワーク(ロジックツリー)を学ぶ!

こんにちわ!就労支援事業運営.comの管理人です。国内で、就労支援事業所の開業・経営支援を行っています。今回は就労支援事業の開業・経営で役立つロジックツリーをご紹介いたします。

ロジックツリーとは?

ひとつの事柄に対してWhy?(なぜ?)を追求し分解して整理する思考法です。1つの「なぜ?」に対して最低3つは要素を上げて整理していきます。

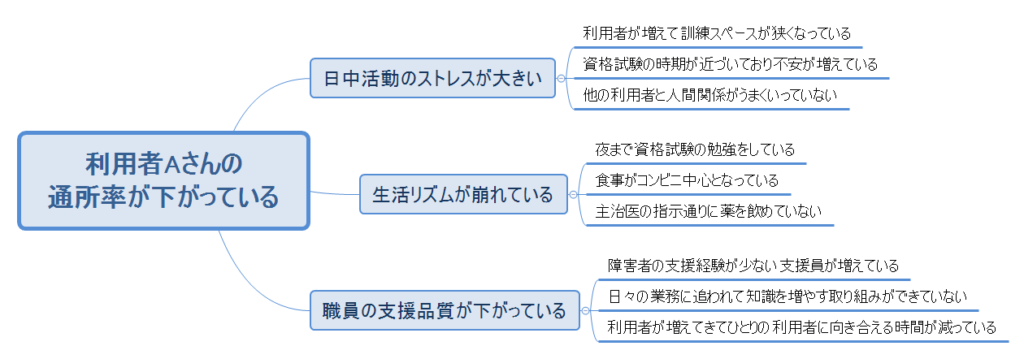

例えば、「就労移行支援事業で利用者Aさんの通所率が下がっている」という課題を要因を分解してみましょう。

1階層目:利用者Aさんの通所率が下がっている(なぜ?)

2階層目:日中活動のストレスが大きい(なぜ?)

3階層目:利用者が増えて訓練スペースが狭くなっている

3階層目:資格試験の時期が近付いており不安が増えている

3階層目:他の利用者と人間関係がうまくいっていない

2階層目:生活リズムが崩れている

3階層目:夜まで資格試験の勉強をしている

3階層目:食事がコンビニ中心となっている

3階層目:主治医の指示通りに服薬が飲めていない

2階層目:職員の支援品質が下がっている

3階層目:初めて障害者と接する支援員が増えている

3階層目:日々の業務に追われ知識を向上する取り組みができていない

3階層目:利用者が増えてきて一人の利用者に向き合える時間が減っている

マインドマップを活用するとわかりやすいです。フリーソフトのXMindを使えばパソコンやタブレットで簡単に作成できます

参考:https://jp.xmind.net/

就労支援事業でロジックツリーを使用する場面

- 物事を構造的に網羅したいとき

- 物事を考えるときに選択肢の抜け漏れを防ぎたいとき

- 物事を抽象的なことと具体的なことに分けて考えたいとき

階層分けして考えることで、物事の全体像をとらえることができます。階層が進めばより具体的な要因になるため、対策や行動を講じやすいというメリットもあります。

就労支援事業でロジックツリーがなぜ必要なのか?

- 日々多忙な業務のなか行動の選択を迫られる場面が多い

- リーダー職員の経験則が現場の意思決定に反映されてしまい従業員一体となった意思決定ができない

- 業務環境から「考えて動く」職員の教育が難しい

福祉の現場では、瞬時な意思決定を迫られる場面があります。例えば、障害者に「体調が悪いです」と言われれば、支援員が責任をもって対応する必要があります。その際は障害者の個別要因を踏まえて、考えうる選択肢から最善策を伝える必要があります。先ずは頭の中に選択肢を思い浮かべる必要があり、ロジックツリーの思考法を活用すると、スムーズに実施することが可能です。

ロジックツリーの使い方

いきなり頭の中だけで実施することはできません。しっかりと紙やホワイトボード、PCなどに書き出すことで、思考の練習を行いましょう。使い方は以下の通りです。

- 議題を設定する

- 議題際して最初のWhyを問い、原因を書き出す

- 原因に対してさらにWhyを問い、細分化する

- 全体を眺め、抜け漏れがないか確認する

ポイントは1つのWhyに対して、「最低3つは要因を上げる」と決めておくことにあります。この設定により、2つしか要因が上がらない場面で「あと一つ何かないか?」、「抜けている考えはないか?」と自身の頭で思考を追求する習慣ができます。

4番目の工程も大切です。全体を眺めた際に、第2階層に抜けている要因を見つけることがあります。1つ要因を見つけると、次の階層で具体的な要因が増えることになります。

大切なのは、どんなことでもいいので、先ずは考え書き出してみることにあります。

まとめ

ロジックツリーは論理思考の定番ともいえます。説得力がある人の話し方を分析すると、無意識にロジックツリーのような構造的な話し方ができています。就労支援事業所の現場は、大変忙しく日々スピーディーに時間が進んでいきますので、一つの議題を網羅して考えるという時間を取ることがなかなかできません。先ずは、「しっかりと日々の課題を解決するための時間を設けられないか?」という問いから、ロジックツリーを実施してみるのはいかがでしょうか?

就労支援事業運営.comでは、フレームワークを活用した従業員の研修支援を行っています。オンラインツールを活用し全国で対応可能です。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

最後までごらんいただきありがとうございます。